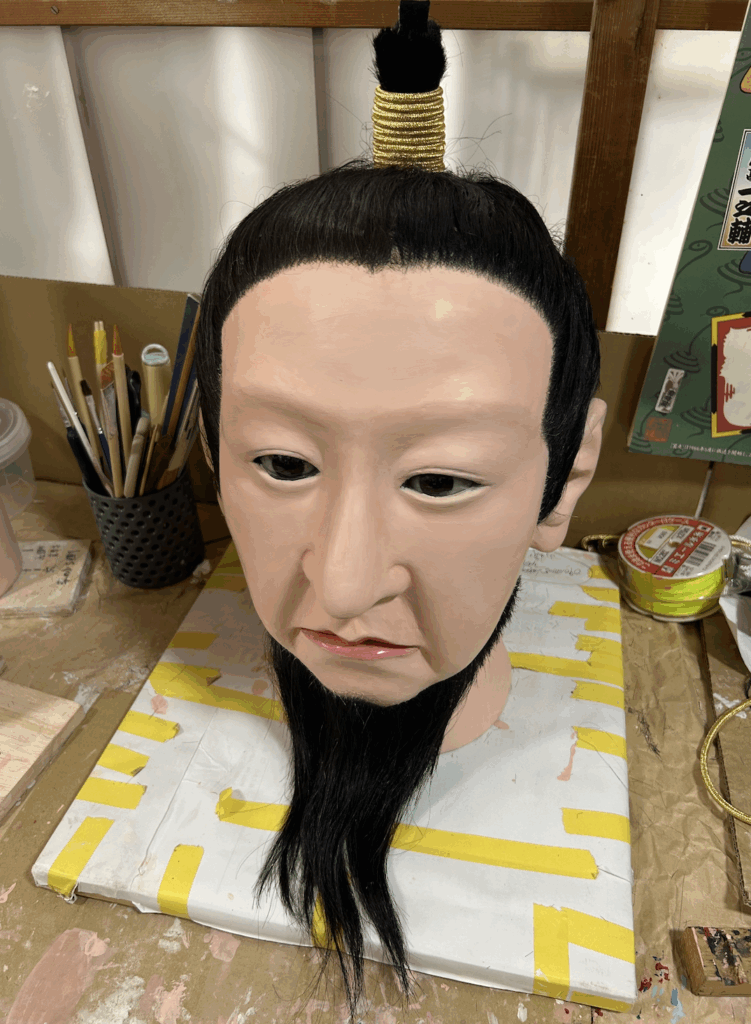

祭礼の際に山車の上に飾られる山車人形。神社の神様を祭礼の地まで連れて行くという重要な役割があると言われています。そんな山車人形を一から手作りしたり、古くから受け継がれてきたものを修理したりするのが山車人形師の仕事です。今回の「グンマ遺産 Vol.02」では、「アートこうげつ」会長の渡邊泉二さんに、山車人形師の仕事について話を伺います。

どのような経緯で山車人形師になったのですか?

私の父が浅草出身の江戸っ子で、戦争後、疎開先の高崎へ来た時に「皇月人形店」を創業しました。その後、私と兄が二代目を継ぎ、いまは息子の聖也が三代目を継いで「アートこうげつ」を営んでいます。「アートこうげつ」では山車人形の製造・修理のほか、雛人形や端午の節句用品、お盆やお祭りの提灯製造をしています。

山車人形とは何でしょうか?

江戸の山王祭りや神田祭を中心としたお祭りで使われていた江戸型山車という三段構造の山車があるのですが、その最上段に乗っているのが山車人形です。全高8〜10メートルほどになります。山車はもともと各町で1台ずつ作るもので、高崎には38町分、38台の山車がありますが、みんな江戸型です。“江戸型”という名前ですが、東京の山車は戦争で焼けてしまって残っていないんですよね。だから東京のお祭りは山車ではなく神輿に変わっていったという経緯があります。

どのくらい作っているんですか?

一から新しく作る場合は年に1、2体、修理は3〜5体ほどですね。新規は約1年、修理も数カ月はかかるので、それ以上は受けられなくて。山車人形を作れるのは群馬県内ではうちだけ、全国でも2、3社しかないので、依頼は県内のほか、関東や東海、東北、北海道など幅広いです。

どのようにして作るのでしょうか?

木芯乾漆像という、仏像に多く見られる造りを基本として、胴体は木や竹、和紙を使って軽量且つ丈夫に仕上げています。人形のモデルは神武天皇やスサノオノミコト、日本武尊など、神話や歴史上の人物が多いです。いろんな人が見るものだから、依頼者が恥をかかないように人形の化粧や着物の生地、刺繍、装飾品までこだわって制作しています。「あの聖徳太子人形はここがおかしい」なんて言われたら困りますからね。人形作りに必要なものは全国から探しますし、何か作る必要があれば自分で彫ったりもします。細かいところまで説得力を持たせないと、相手も納得しないんです。

この素晴らしい伝統を後世に残していきたいですね。

そうですね。うちは息子が絵がうまかったし、行きがかり上継ぐことになりましたけど、後継者がいないから廃業してしまったという話は聞きます。山車人形師として専業でやっていくのは難しいと思いますが、うちは雛人形や端午の節句、提灯なども作っているからやっていけていると思います。

人形工房 アートこうげつ

群馬県高崎市山名町1512

027-381-6233

10:00〜18:00 休/水

https://art-kougetsu.co.jp